Des Enfers aux Paradis Artificiels

L’Historique d’une Addiction Littéraire

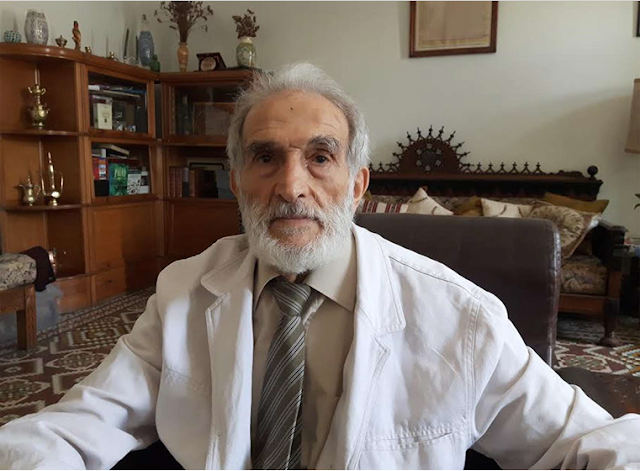

M’hamed BELBOUAB

New York, Londres ou encore

Paris. Un homme voûté au-dessus d’une pile de feuilles éparpillées ou encore d’une

machine clinquante et crépitante. A la lumière de quelques bougies que l’on

devine au travers d’une fumée épaisse, il empile les feuillets comme les

heures, en jette plus qu’il en garde. A ses côtés, une bouteille (du whisky de

préférence) bientôt vide, une pipe, un cigare, ou encore un joint, et puis une

cuillère, parfois même une seringue. C’est un mythe, un cliché qui a la peau

dure, celui d’une alchimie rêvée entre l’écrivain, l’ivresse et la défonce. Vu

parfois comme partie intégrante du processus de création, nous tenterons de

retracer le phénomène à sa source et de saisir l’ampleur depuis bientôt deux

siècles.

Cela devait commencer vers le 19ème

siècle. Plantation du décor : Une France en plein changements sociaux et

politiques, une société prise par le « mal du siècle ». C’est « la maladie abominable

» de Chateaubriand, « la vague des passions », ou encore l’« école du

désenchantement » de Balzac. C’est déjà un peu le spleen de Baudelaire qui

flotte dans l’air, et puis c’est certainement l’ennui chez Flaubert.

Le mécénat n’existe plus, et les

plumes en viennent souvent à vendre leur liberté littéraire, comme Gautier et

Gérard de Nerval qui se sont faits journalistes.

La drogue devient une marchandise

dont la consommation progresse et se banalise. Les plus aisés introduisent les

drogues dans leur milieu social. Se droguer devient une marque de

sophistication, tout comme boire, des breuvages rares et chers néanmoins. La

mode est alors à fumer le haschich « comme un philosophe » et boire « comme un

poète ».

Outre-manche, les « Confessions

d’un mangeur d’opium anglais » de Thomas De Quincey, récit d’un écrivain tombé

dans l’addiction, font grand bruit dès leur parution. Une traduction, «

L’Anglais Mangeur d’Opium » écrite par nul autre qu’Alfred De Musset, ne

tardera pas à paraître.

« Ô juste, subtil et puissant

opium » ! Ces mots qui résument l’ouvrage sonneront un coup de tonnerre dans

l’horizon littéraire au bord de l’orage. Un orage que précipitera un homme, le

docteur Moreau de La Tour. Médecin, spécialiste de l’aliénation, qui, riche de

ses voyages en orient, fonde à l’hôtel de Lauzun, le célèbre Club des

Haschischins. Ceci dans le but de poursuivre ses expérimentations sur les

effets des drogues. Il initie d’abord Théophile Gautier, qui ne tardera pas à

écrire plusieurs textes et comptes rendus de ces séances au club.

Ce dernier y rencontre pour la

première fois, Baudelaire. Le beau monde s’y presse, vous pouviez y croiser

tour à tour les peintres Honoré Daumier et Eugène Delacroix ou encore les

écrivains Gérard de Nerval, Gustave Flaubert, Alexandre Dumas et Honoré de

Balzac. On y fume alors en groupe et sous le contrôle du docteur Moreau,

pendant des séances aux accents orientaux nommées «Fantasias ».

Gautier se retire rapidement,

conscient de son addiction, tout comme Baudelaire. Pour le premier « le vrai

littérateur n’a besoin que de ses rêves naturels, et il n’aime pas que sa

pensée subisse l’influence d’un agent quelconque ». Quant au second, il dénigre

rapidement les drogues auxquelles il préfère le vin, et puis surtout sa « fée

verte », l’absinthe. Il écrira d’ailleurs : « Le haschisch appartient à la

classe des joies solitaires ; il est fait pour les misérables oisifs. Le vin

est utile, il produit des résultats fructifiant».

Baudelaire ne suivra donc pas

l’itinéraire de son illustre idole, Edgar Alan Poe. « Buveur barbare » des mots

même de Baudelaire, Poe était aussi et sur- tout un grand consommateur de

substances en tout genre. Et c’est d’ailleurs sous leur influence qu’il écrit

probablement le plus célèbre de ses poèmes : Le corbeau.

Sous l’emprise de drogues

récréatives, parfois expérimentales, les écrivains se laissent aller aux nouvelles

sensations : l’infini s’allonge, les bruits ont des couleurs, les couleurs des

sons, les formes changent et les visions se font de plus en plus nettes.

Certains cherchent l’inspiration dans ces vapeurs, tandis que les poètes et

autres maudits y trouveront un énième refuge, avec toujours la même

insatisfaction, le même goût de lendemain de fête.

Le phénomène ne s’estompe guère,

et des exemples plus récents ne manquent pas. Au lendemain des deux guerres,

c’est au tour des surréalistes dans leur quête du « carrefour des enchantements

» de s’adonner aux drogues, même si la position officielle du mouvement en

exclut l’usage.

Les drogues et l’alcool ont

beaucoup d’adeptes dans les cercles de l’écriture. En France, Michaux, poète et

peintre, y consacrera une bonne partie de son œuvre, dans un but purement

expérimental. Il ingérera de la mescaline, la même que consommera Sartre, dans

le but de sonder son inconscient.

Cette substance provoquera chez

lui hallucinations et cauchemars, où lui surgissent notamment des crabes. Il

aura même recours au psychanalyste Lacan pour expliquer puis se débarrasser de

ses visions qu’il aura subies pendant près d’un an.

Mescaline, issue de cactus

américains, passera entre les mains, outre-manche, d’Aldous Huxley. On pourrait

se demander alors si « Le Meilleur Des Mondes », n’est pas celui que connut

fréquemment l’auteur, sous LCD, celui des pérégrinations hallucinatoires et de

l’extase sensationnelle.

Mais s’il existe un endroit où

l’on force la rime entre drogue et littérature c’est bien en Amérique. Symbole

de cette liaison dangereuse, apparait dans les années 1960 la génération

beatnik, formée par des artistes qui se révoltent contre le modèle social américain.

En tête, Kerouac écrivain au talent immense et aux récits de voyages

envoutants, le poète Ginsberg, mais aussi et surtout, Burroughs.

Révoltés par une Amérique

traditionnelle, puritaine et industrielle, nourris par un désir de liberté sans

limite, ils s’acharneront chacun à sa manière à recréer leurs mythes aux

travers de voyages et d’épopées riches en substances illicites. Se lance alors

une véritable contre-culture, aux origines même du mouvement hippie.

L’un d’entre eux notamment,

l’ange noir, William S. Burroughs, est à l’origine d’une des œuvres les plus

marquantes autour de l’écriture et de l’addiction : Le Festin Nu. Véritable

récit alambiqué, écrit sous l’influence de diverses drogues, il révolutionne le

genre et met à nu la réalité dure et crue de la toxicomanie dont souffre

l’auteur. Tour à tour l’addiction y est métamorphosée en singe, un « singe

cramponné au cou », « le singe que les drogués ont l’impression de porter en

permanence sur le dos », c’est « le besoin fait monstre », puis ce sont « Les

jours enfilés à la seringue », tout cela pour aboutir à une véritable « algèbre

du besoin ».

Toute la littérature anglo-saxonne

en regorge : Philip K. Dick, Faulkner, Hemingway, Bukowski, tant de

noms passés à la postérité, ayant

emprunté les chemins suintants de la bouteille et de la seringue. S’en suit une

écriture poignante, au plus proche du réel et du vécu, de plus en cru,

instantanée, des « trips» aux tripes, si caractéristique du 20ème siècle.

On assiste depuis à des

tentatives de plusieurs auteurs, par exemple, Beigbeder, qui, perdus dans une

version ubuesque de la société des loisirs, se parodient, par le vecteur des

drogues, dans une version artificielle de ce qu’aurait pu être une existence

marginale et authentique.

Symbole de rébellion, les drogues

se sont incrustées dans une certaine esthétique de l’art, et de l’artiste en

général, afin de former un mythe tenace ou encore devenir un gage et un

synonyme d’inspiration, de liberté et d’authenticité. Or, le génie de tous ces

auteurs ne saurait se résumer à leur consommation, tout au contraire, très peu

en gardent de bons souvenirs. Le propre de ces esprits, au-delà de leur

fragilité profonde, de leur curiosité débordante, de leur enclin à la

mélancolie, et de leur vécu souvent hors du commun, en font des proies faciles,

que ce soit pour découvrir et sentir le monde autrement, mieux se connaître,

autant que pour mieux oublier, et ne plus rien sentir. Loin d’être une

nécessité artistique, ou le propre des bon écrivains, l’extase de la solution

facile, puis l’addiction, en embuscade, a certainement précipité la mort d’une

grande partie des auteurs cités.

Nécessité ou caprice ? Échappatoire

ou refuge ? La boisson et puis la drogue jalonnent le parcours de la littérature

du 19ème au 21ème siècle. Si l’alcool, lubrifiant social ou étang à chagrins,

semble faire l’unanimité autant dans les milieux artistiques que populaires,

autant pour exalter qu’oublier, il n’en va pas de même pour les drogues. De

l’opium chanté par Quincy, boudé par Baudelaire et Balzac, à la mescaline, et

puis à la coke et au LSD des beatniks, l’artifice fut plus tabou, moins assumé,

et surtout, plus vicieux. Depuis, si certains le revendiquent encore comme

source d’inspiration et outil créatif, il fit les mauvais jours de plus d’un

auteur et précipita la chute de nombreux d’autres. Il n’en demeure pas moins

que cette relation est plus étroite et durable qu’on le pense lorsqu’il s’agit

des artistes, plus enclins à l’aventure et surtout à la dérive.

Commentaires

Enregistrer un commentaire