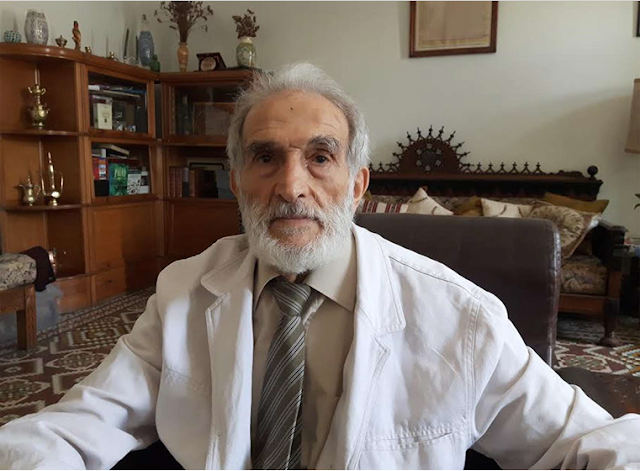

Interview du Professeur Benaissa ABDENNEBI

« Restez humains ! »

Lynda ADMANE et Nada Maryam BELLIL

|

| © Soumia BELHIMER |

A l’occasion de sa consécration en tant que lauréat de la 9ème édition de « La médaille du Savant Algérien », mercredi 1er Janvier 2017, à l'Hôtel Hilton, l’équipe de ReMed Magazine a eu l’honneur de rencontrer le Professeur Monsieur Benaissa ABDENNEBI, Chef du Service de Neurochirurgie à l'Hôpital Salim ZMIRLI. Homme rigoureux, humble et généreux, il est considéré parmi les pionniers de la Neurochirurgie après l’indépendance. Le secret de sa réussite réside dans son sens du sacrifice, du dévouement pour la Médecine et de l’amour pour le malade. Pour lui, le malade doit être traité avec respect et amour. D’ailleurs, souvent il le répète à son personnel et aux jeunes étudiants : « Restez très humains et proches de vos patients ! Imaginez-les comme s’ils étaient des membres de votre famille et traitez-les ainsi. Les Algériens sont notre chair et notre sang. ».

Biographie

Monsieur Benaïssa ABDENNEBI, Chef du Service de Neurochirurgie à l'Hôpital Salim-zmirli d’El-Harrach. Né en juin 1950 à Blida, il a fait ses études secondaires à Alger, a obtenu son baccalauréat en 1968, ensuite le titre de spécialite en Neurochirurgie en 1979. Dans le cadre de sa spécialité, il a passé deux années à l'étranger, en France et en Suisse. Rentré à Alger en 1985, il est devenu Professeur agrégé, puis Chef de Service à l'Hôpital Salim-ZMIRLI en 1989.

Le Professeur ABDENNEBI a également occupé plusieurs postes, parmi eux : Président du Comité Pédagogique National de Neurochirurgie au début des années 1990, Président de la Société Algérienne de Neurochirurgie (1998-2001) et Président de la Société panarabe de neurochirurgie.

En décembre 2010, il a été élu membre de l'Académie Mondiale de Neurochirurgie en Indonésie. Il est aussi l'un des pionniers du traitement contre la maladie de PARKINSON en Algérie.

Interview

Professeur ABDENNEBI, Bonjour. Vous avez été nommé lauréat de la 9e édition de « La médaille du Savant Algérien » par La Fondation Wissam ElAlem El Djazaïri, quelles sont vos impressions vis-à-vis de cette distinction ?

C’est un événement très joyeux et touchant. J’en remercie d’ailleurs la Fondation. L’année dernière c’était Belgacem HABA inventeur renommé, et chercheur en électronique, et celle d’avant ce fut Kamel Youcef TOUMI chercheur au MIT (Massachusetts Institute of Technology).

Il me semble que les scientifiques dans notre pays sont légèrement marginalisés… Même s’il faut faire son travail sans trop accorder d’importance à cet oubli. Il nous arrive de temps à autre d’être atteints, déçus. Mais voilà qu’un organisme institue ce prix décerné par un jury sans demander quoi que ce soit en retour. Ce n’est pas forcément de l’argent, mais c’est un encouragement extraordinaire à ceux qui travaillent quotidiennement, encouragement que l’on n’attendait pas nécessairement, mais quand ça vient ça nous « booste » comme dirait-on en anglais. C’est comme pour nous dire : « vous travaillez bien, nous sommes observateurs ». Il y’a des personne qui remarquent votre travail, c’est aussi une motivation que les plus jeunes peuvent avoir.

La Médecine a-t-elle été pour vous un choix ou une contrainte ? Mais aussi, pourquoi avoir choisi la Neurochirurgie ?

La Médecine était un choix, pas du tout une contrainte, plus même qu’un souhait, c’était un profond désir. J’ai toujours ressenti de la compassion pour les malades, les gens sans ressources.

Petit, quand j’ai eu mon bac en 1968, j’hésitais entre l'Architecture (le domaine de mon père), l’école d’administration qui était bien aussi, j’aimais l’actualité, le monde… et enfin la Médecine. Et étant donné que mon père avait une maladie chronique, il m’a plutôt encouragé à faire Médecine.

Je me rappelle aussi qu’étant jeune, j’entendais souvent parler du docteur respecté, bien habillé, avec son cartable, très élégant ; c’était un peu un idéal que je souhaitais atteindre.

Neurochirurgie, c’est principalement parce que j’aimais les défis, tout ce qui peut paraître difficile à faire ou à atteindre… Aussi, étant étudiant, j’étais fasciné par le cerveau et le cœur, ces deux organes nobles. J’étais d’ailleurs très intéressé par la cardiologie, la raison pour laquelle j’ai fait 6 mois de cardiologie en internat. Maintenant, avec l’expérience, on comprend que tout est noble dans le corps humain, tous les organes.

Mais c’est finalement en discutant avec les parents, et avec mon grand intérêt pour le cerveau, que j’ai fini par choisir la Neurochirurgie.

Vous avez étudié et pratiqué la médecine durant des années où la Médecine Algérienne effectuait ses premiers pas, comment était la Médecine ces jours-là ?

En réalité, avant l’indépendance, la Faculté d'Alger était considérée comme la 2e Faculté de Médecine de France après Montpellier. Elle arrivait donc en assez bonne position, peut-être que les années les plus difficiles étaient les années qui ont suivi immédiatement l’indépendance… les Algériens qui ont pris la relève en 1962 étaient de jeunes médecins très peu nombreux.

En 1975, quand j’ai commencé la Neurochirurgie à l’Hôpital Universitaire Mustapha Pacha, il y avait encore peu d’Algériens. La plupart étaient des étrangers, mais la structure en tant que telle tournait, puisque les blocs opératoires étaient là, les appareils également. On n’était pas très en retard en Neurochirurgie par rapport aux autres pays. C’est en nombre que nous étions en manque ! La santé à l’intérieur du pays souffrait énormément du nombre restreint de médecins Algériens. il y avait surtout des coopérants qui venaient des pays du Levant comme par exemple la Bulgarie, l'ancienne Union Soviétique…

Mais je trouve que la formation était harmonieuse et l’encadrement aussi. Toutefois, il y’avait beaucoup de sacrifices de la part de ceux qui nous ont formés. Je cite par exemple le Pr. ABADA considéré comme le père de la Neurochirurgie Algérienne. Donc la base y était, je considère même que la rigueur de l’enseignement était plus accentuée en ces temps-là qu’elle ne l’est aujourd’hui. Il semblerait que les enseignants aussi bien que les enseignés étaient plus dévoués qu’aujourd’hui.

Vous avez eu l'opportunité de bénéficier de deux années d'étude à l’étranger dans le cadre de votre spécialité. Pensez-vous que c'est une étape indissociable de la marche vers la réussite ? Sachant que beaucoup d'étudiants estiment que le fait d’étudier à l’étranger est l'ultime solution pour effleurer l'excellence.

Je dis souvent aux externes qu’avant de penser à autrui et ce qu’ils peuvent vous apporter, il faut se bâtir soi-même. J’ai pu voir l'esprit d'initiative chez les étudiants à l’étranger… À ce niveau, on n’est plus l’enfant que l’on va prendre par la main, c’est pour cela que je répète toujours : « dans l’attente d’un TD il faut aller voir un malade, même s’il n'y a pas d’interne ou de résident », voir le malade même à défaut d’avoir des réponses à mes curiosités scientifiques, ne serait-ce que pour discuter avec lui, savoir comment il est arrivé à cet état, partager sa douleur, lui sourire…

À mon sens, pour la première étape des études médicales, je ne trouve pas que l’étranger soit une condition sine qua none pour exceller, car au début, c’est l’envie, la rigueur, la ponctualité, l’initiative, un caractère qu’il faut forger ! L’étranger, moi je le vois en possession de diplôme, aller pour une spécialisation, et encore je ne dirais pas tant la spécialisation première, mais l’hyperspécialisation plutôt.

Votre chemin a été certainement heurté pas certaines entraves, comment avez-vous pu les surmonter ?

Bien sûr, les doutes peuvent nous effleurer en parcours, surtout lorsque l’on se heurte à des échecs, mais cela ne dure pas vraiment. Il faut se cultiver, apprendre sur ceux qui nous ont précédés ainsi que ceux qui travaillent comme nous et même qui font plus que nous.

Je suis comme tout le monde, si ce n’est que quand je veux quelque chose j’argumente. C’est ainsi qu’en possession de certaines techniques chirurgicales, il fallait argumenter à Alger pour avoir l’accord voulu… Je donne l’exemple du stimulateur de la maladie de parkinson, qui coute très cher. Actuellement je ne trouve plus de difficultés à en avoir. Ailleurs, il y’a beaucoup de gens qui achètent le stimulateur. Je cite aussi l’extirpation de tumeurs cérébrale qu'on pratique chez le malade éveillé, là aussi c’est une technique récente qu’un membre de l’équipe est parti l’apprendre à l’étranger.

Les difficultés, il y’en aura toujours et partout. Mais sachez qu’il y’a des personnes sérieuses qui travaillent. Je pense qu’il faut remettre les pendules à l’heure dans ce pays, et pas seulement dans le domaine de la Médecine. Il y’a du bon et du mauvais partout, mais selon mon expérience, les bons sont beaucoup plus nombreux que les mauvais. L’image négative est trop hypertrophiée dans notre société. Il faudrait rétablir la confiance entre médecins, entre médecins et citoyens, et entre médecins et les autorités.

La médecine est une responsabilité. Les conséquences de votre silence peuvent être graves. Rétablir la confiance ne doit pas être que des paroles en l’air. Quand je vois à la télévision qu’on arrive à dire à un malade paraplégique atteint de spina bifida qu’il arrivera à remarcher s’il part se soigner en Tunisie, c’est donner de faux espoirs. C’est triste. Le malade y croit… il y croit parce que les médecins gardent le silence.

Que pensez-vous de la Médecine Algérienne ?

Je dirais qu'elle ne se porte pas aussi mal que l’on dit. Chaque jour, il y a des dizaines de milliers de consultations qui se font dans les dispensaires, les polycliniques et les hôpitaux ; il y a près de soixante mille médecins en Algérie.

Vous savez que dans les années 1970 les États-Unis et l'Union Soviétique étaient à leur apogée, le communisme d'un côté et le capitalisme de l'autre, l'Union Soviétique avait un médecin pour cinq cents habitants et les États Unis un médecin pour six ou sept cents habitants, ou vice-versa. Aujourd'hui en Algérie avec soixante mille médecins, nous avons un médecin pour sept cents habitants, et les gens se plaignent : ils ont tout de même raison quelque part ; c'est vrai que le nombre y est, mais il y a un problème dans la distribution, certaines régions du pays sont dépourvues de médecins spécialistes et d'infirmiers. Ceci parce que beaucoup de spécialistes refusent de s'installer en dehors des régions centrales du pays, mais il faut une notion de sacrifice et de devoir, sinon qui va alors soigner les gens des régions de l'intérieur et du grand sud.

Pour les infrastructures, effectivement, il n'y a pas de nouveaux CHU mis à part celui d'Oran. Mais si les structures existent, normalement on devrait tout avoir pour avoir une Médecine de valeur.

Quel est donc le maillon manquant à votre avis ?

Les maillons manquants sont la discipline, la rigueur et l'humanisme.

Sur quoi sont portées vos recherches actuelles, et que visez-vous prochainement ?

Dans un CHU nous devons répartir notre temps en trois parties : un tiers pour la santé, un tiers pour l'enseignement et un tiers pour la recherche.

Pour la pratique de tous les jours, notre but est de bien maitriser et exploiter ce qu'on fait déjà. Par exemple : la thérapie de stimulation cérébrale profonde pour le traitement des mouvements anormaux tel que le PARKINSON et la dystonie, la neurostimulation antalgique de la moelle épinière ou l'implantation d'un stimulateur cérébral pour soulager les douleurs chroniques insupportables et très handicapantes rebelles au traitement médical.

Concernant la recherche, pour nous les chirurgiens le travail du laboratoire consiste à avoir des animaleries et des workshops cadavériques. Ces derniers existent dans certains pays arabes comme l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Egypte... etc. mais en Algérie on en manque.

Cette déficience n'entrave pas vraiment notre progrès parce qu'on apprend par compagnonnage, qui est une formation opératoire dispensée par un chirurgien senior à un interne dans des conditions réelles ; pour apprendre une technique chirurgicale, le chirurgien doit donc assister à plusieurs interventions au lieu de l'apprendre en essayant sur des animaux et des cadavres.

Comme projet d'avenir, mon désir est de voir, avant de quitter ce bas monde, construire un Institut des Neurosciences en Algérie. Pour ceci, l'intervention de l'Etat est plus que souhaitable.

Dans un institut des Neurosciences, toutes les spécialités des Sciences Neurologiques sont réunies comme la Neurologie, la Neurochirurgie, la Neuroradiologie, la Neurophysiologie, et d'autres spécialités comme l'Ophtalmologie, l'ORL ; pour créer un pôle d'excellence référent.

Le plus grand Institut des Neurosciences dans le monde et celui de Hanovre en Allemagne, le INI (International Neuroscience Institute) qui est fondé et tenu par Madjid Samii. Cet institut a eu des petits frères et sœurs dans le monde : à Shanghai, Téhéran, et dans d'autres pays développés ou émergeants.

Là je voudrais ouvrir une parenthèse pour dire que les trois maitres de la Neurochirurgie dans les dernières quarante années passées sont des musulmans : on a Mahmut Gazi Yasargil, le fondateur de la Microneurochirurgie, qui est turque, il était à Zurich et maintenant il est installé aux États-Unis; on a Ossama Al-Mefty qui est d'origine syrienne, il est à Boston dans le MIT (Massachusetts Institute of Technology); et Madjid Samii qui est d'origine Iranienne, il dirige l'Institut International des Neurosciences.

Vous avez occupé plusieurs postes durant votre vie, exigeant dévouement, responsabilité et disponibilité ; cependant, que fait le Professeur ABDENNEBI durant ses moments de détente et de loisir ?

Quand je suis un peu libre je prends le Coran pour lire, apprendre encore ou comprendre ; parce que lorsque je suis occupé, je considère que le travail passe avant, et heureusement. Comme je suis grand-père, je reçois souvent mes enfants et mes petits-enfants, et ça fait des journées de bonheur. Sinon, je regarde la télévision aussi. En fait, je regardais la télévision lorsqu'il y avait les sketchs des anciens comédiens Algériens. Sinon j'aime aussi écouter la musique andalouse, hawzi, chaabi. Je fais de la marche, j'aime bien le sport, d'ailleurs j'ai une équipe de football favorite, et je suis très d'actualité en ce qui concerne les sports individuels.

Quel est le souvenir le plus marquant de votre parcourt ?

Les souvenirs... ils sont nombreux. Je me rappelle lorsque j'étais résident en fin de 2e année, j'étais chirurgien de garde à Mustapha, un malade est arrivé et un diagnostic d'hématome extradural a été posé. J'étais dans mes débuts et j'avais appris que l'hématome extradural était une urgence par excellence, il fallait donc opérer le malade très rapidement. On avait un Chef de bloc formidable, je lui ai mis un peu la pression et l’ai embêté en lui disant : « donnez-moi ça, dépêchez-vous, le malade va mourir, il a une mydriase unilatérale ! ». Ce Chef de bloc (avec qui par la suite on a eu de très bons rapports) s’est donc dirigé vers le Chef de Service pour se plaindre de ce que j’avais fait.

En parallèle à votre réussite dans le domaine scientifique, vous êtes reconnu pour votre sens prononcé de l'Ethique Médicale, quelle est votre conception de l'éthique et comment l'avez-vous forgée ?

Quand je parle d'éthique je reviens à la morale, et quand je parle de morale je reviens aux parents.

L'éthique à mon sens, revient à l'éducation, la première qu'on a reçue des parents. Et l'éducation que j'ai reçue de mes parents était bien droite, mon père qui d'ailleurs ne cessait de me répéter durant toute sa vie jusqu'à son décès : « Est-ce que vous avez vu un jour quelqu'un ramener un couffin à votre père ? », alors qu'il était architecte directeur de l'urbanisme au ministère de l'habitat. C'était des parents fidèles à eux-même que rien au monde ne pouvait changer dans leur attitude de tous les jours.

Après, en Médecine et en Neurochirurgie, j'ai eu la chance d'avoir le Professeur ABADA comme Chef de Service. Il était exactement le reflet de mon père et ma mère, intransigeant sur la ponctualité et la rigueur. Je me rappelle que le colloque du matin était à 8h:30, lorsqu'on arrivait à 8h:32, pour deux minutes de retard, il fallait marcher sur la pointe des pieds pour ne pas attirer son attention.

Dans le milieu professionnel nous avons à faire à des êtres humains, il faut donc être très bienveillant. Il faut se mettre au même niveau que ce malade qui est dans un déficit en santé et qui n'a pas le même rôle social que vous, c'est-à-dire Médecin : il faut s'asseoir à son côté pour être à son niveau, sur son lit.

Jusqu'aujourd’hui rien ne peut déroger au règlement d'éthique que nous avons appris. Vous savez pour la maladie de PARKINSON, il y a une liste d'attente autour de deux cents malades. C’est un ordre chronologique que personne ne peut faire bouger, et je veille pour qu'il soit respecté en dépit de l'intervention de quiconque, même si c'est une personne de ma famille.

Et est-ce que vous considérez que votre morale a contribué dans votre réussite ?

Je pense que oui. Étant un fervent croyant, je me dis que par cette attitude on est récompensé, on a connu la réussite et le bonheur. Car on aime le bien-être d’autrui comme pour nous-mêmes. Je dis à la surveillante que le Service doit être géré de telle sorte que si l’un des membres du personnel tombe malade et qu'il soit hospitalisé dans le Service, il en sortirait satisfait. Il ne plierait pas ses bagages pour aller se soigner ailleurs ; il faut faire comme si c'était pour soi.

Un dernier mot pour notre génération de jeunes futurs médecins ?

Vous avez choisi la Médecine parce qu'il y avait de la motivation, il y avait un but à atteindre, c'est cela être un médecin.

Et je dis bien : vous pouvez faire un très bon cursus et une très bonne carrière de Médecine ici en Algérie.

S'intéresser à son confort et son épanouissement est essentiel, mais il ne faut pas oublier ce pourquoi on est là et comment on est arrivé là, c'est-à-dire ses dettes envers sa Société.

Dans ma thèse de spécialité en 1985 qui portait sur « L'apport de la Neurochirurgie dans le traitement de la douleur chronique rebelle au traitement médical », j'avais dédicacé ma thèse à mon père, ma mère, mon épouse, mes enfants et j'avais mis à la fin « à tous les malades qui souffrent et pour qui je fais ce travail ».

Soyez donc et restez très humains et proches de vos patients, imaginez-les comme des membres de votre famille et traitez-les ainsi. Les Algériens sont notre chair et notre sang.

|

| Le Professeur ABDENNEBI lors de la conférence qu'il avait assurée le 09/02/2017 à la Faculté de Médecine d'Alger - © Soumia BELHIMER |

Commentaires

Enregistrer un commentaire